诺贝尔奖作为全球最具影响力和最受尊重的奖项之一,涵盖了物理、化学、医学、文学、和平及经济等多个领域,表彰在人类社会进步和科学技术发展的过程中做出杰出贡献的个人和组织。文章将从四个方面对诺贝尔奖进行全景解析,分别是诺贝尔奖的历史背景与发展、各奖项的评选标准及历届获奖者、中国科学家受认可的奖项以及中国未被承认的两项奖项及其意义。通过对这些方面的探讨,能够更深入地理解诺贝尔奖的核心价值和中国在国际学术界的地位。最终,文章旨在为读者呈现一个全面的诺贝尔奖全景以及中国在此历史进程中的探讨与反思。

1、诺贝尔奖的历史与发展

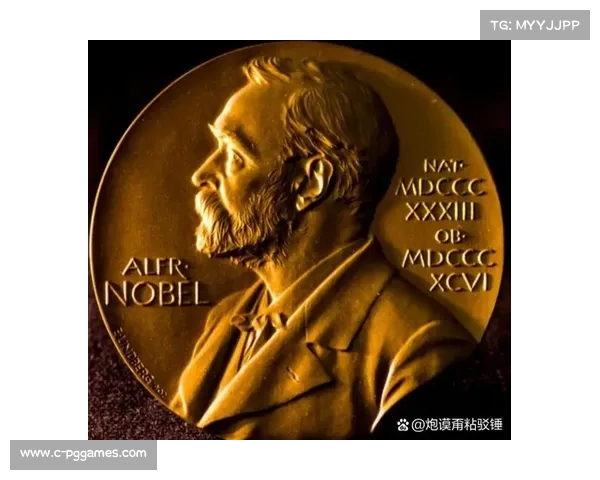

诺贝尔奖的创始人阿尔弗雷德·诺贝尔是瑞典的化学家、工程师和发明家,其在1867年发明了炸药,后来积累了巨额财富。诺贝尔在生前颁布遗嘱,设立此奖项以表彰那些对人类做出重要贡献的人士。1996年,诺贝尔基金会首次根据他的遗愿和意图,实施了这一奖项的颁发。

诺贝尔奖夯实了其在科学与人文领域的影响力,不仅引领了国际学术界的发展方向,也成为国家间软实力竞争的代表性奖项。自1901年首次颁发以来,诺贝尔奖见证了多个历史阶段,包括两次世界大战、冷战时期以及当今的全球化时代,每一阶段的获奖者反映出当时社会的热点和价值取向。

随着时间的推移,诺贝尔奖逐渐演变为一个更加多元和包容的奖项,越来越多女性和少数民族的科学家被认可。这表明诺贝尔奖不仅仅是一个科学的殿堂,更是一个推动社会进步与公平正义的旗帜。

2、各奖项的评选标准与历届获奖者

诺贝尔奖分为物理、化学、医学、文学、和平与经济六大类,各个奖项的评选标准有所不同,但都强调对人类社会的积极影响和长期的贡献。物理和化学奖主要针对基础科学的突破,医学奖则关注生物科学和医药健康领域的重大创新。

近年获奖者的一些案例,像是在医学领域的发现,诺贝尔医学奖频繁颁发给新冠病毒、艾滋病等领域的研究者,体现出对于人类健康影响重要性的认知。而和平奖则侧重于对推动国际和平与合作的个人或机构的表彰,反映了当代全球政治及社会问题的紧迫性。

此外,诺贝尔文学奖对于作品的艺术性和影响力都有很高的评价标准,近年来,评审界也日渐鼓励具有独特文化背景的作者获得认可。透过这些获奖者的事迹,我们可以更好地理解社会进步的不同维度。

3、中国科学家获得的诺贝尔奖

中国历史上已有多位科学家荣获诺贝尔奖,如屠呦呦获得的诺贝尔生理学或医学奖、李政道和杨振宁共同获得的诺贝尔物理奖等。这些例子不仅引起了国人的关注,也在国际上提升了中国科学界的知名度。屠呦呦的青蒿素发现改变了治疗疟疾的方式,为全球数百万患者创造了福音。

另一个值得关注的是,李政道与杨振宁因提出的“弱相互作用”理论,奠定了粒子物理学基础,标志着中国科学家在前沿科学领域的崛起。回顾这些获奖者背后的故事,可以看出他们不仅在科学探索中寻求真理,也在国家、民族复兴中肩负责任。

PG电子尽管已有部分中国科学家获得诺贝尔奖项,但与中国庞大的人口基数和科学人力资源相比,整体获奖人数仍显得偏少。如何推动更多优秀的中国学者和科研团队走向世界舞台,是当前学术界和政府亟需思考的议题。

4、中国未被承认的两项奖项探讨

尽管中国在诺贝尔奖上的成就取得了一定的认可,但同时也存在一些未被国际完全认可的奖项。例如“国家最高科学技术奖”和“何梁何利奖”等,这些奖项虽具有相当的权威性和影响力,但在国际学术界中未获得诺贝尔奖那样的普遍认同。

这些奖项的设立及其发展,反映了中国在科技创新与知识传播方面的努力。一方面,这些奖项激励了中国科技工作者的积极性,提升了国家整体的科研水平;另一方面,由于国际标准的缺失,导致这些奖项的影响力相对较弱。如何提高这些奖项的国际影响力,是未来的发展方向。

此外,中国未被承认的奖项让我们意识到,单一奖项并不能完全衡量科研成果的价值。中国应多方位发展科研与教育,不仅要争取在诺贝尔奖等国际奖项上有所建树,同时也需要建立与国际接轨的评价体系,这样才能真正实现科技的自主创新。

总结:

通过对诺贝尔奖项全景解析及中国未被承认的两项奖项的深入探讨,我们可以看出,诺贝尔奖不仅是对个人成就的认可,也是对整个社会和科学文化的推动。它在历史演变中逐渐变得更加多元,体现出对社会进步和人类福祉的关注。

对于中国来说,获得诺贝尔奖不仅是一种荣耀,也是一种责任。如何进一步推动科研创新,提升中国学者在国际学术界的影响力,将是未来发展的重要课题。只有通过不断努力,才能使中国在国际科学舞台上占据更加有利的位置。